大黒屋光太夫のこと〜江戸期におけるロシア漂流民

1)大黒屋光太夫のこと

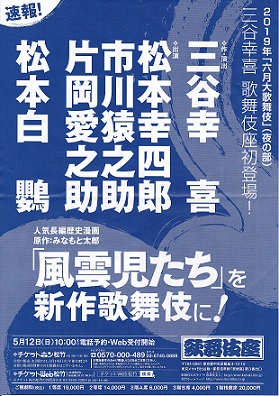

本年(2019)6月歌舞伎座の夜の部で、三谷幸喜の新作歌舞伎(作品名は未定)が上演されるとのことです。これはみなもと太郎原作の人気漫画「風雲児たち」を題材にしたものだそうで、鎖国時代の江戸期にロシアに漂着した伊勢出身の船乗り・大黒屋光太夫という実在の人物(宝暦元年・1751〜文政11年・1828)を主人公にしたものだそうです。ロシア漂着の後、光太夫はサンクトペテルブルクへ向かい、離宮であるツァ―ルスコエ・セローでエカチェリーナ2世に謁見し帰国の願いを出して、許可されます。大変な体験をした歴史上の人物です。出演者は幸四郎(主人公の光太夫を演じるらしい)・猿之助・愛之助に加えて白鸚と豪華配役が既に発表されており、前評判は結構高そうです。三谷の歌舞伎は、平成18年(2006)にPARCO劇場で初演された「決闘!高田馬場」(幸四郎・当時は染五郎が主演)以来13年ぶりの2作目になるそうです。

吉之助は原作漫画を知りませんし(漫画を見下しているのではありません)、三谷がどういう芝居を仕上げるか筋は全然見当が付きません。恐らく今頃は台本が出来上がったくらいの時期だろうと思います。そこで本稿では事前学習として大黒屋光太夫に係わる周辺など書きながら、三谷新作歌舞伎の前景気にちょっと加担してみようかという趣向であります。なお本稿は雑談ですから、光太夫の件についたり離れたりしながら、たらたら続きます。

光太夫については、井上靖の小説「おろしあ国酔夢譚」(昭和41年・1966)が有名です。鎖国政策で外国との交流が厳しく制限されていた江戸期には、大洋に乗り出す大型船の建造が許されていませんでした。だから大嵐に逢うと船はひとたまりもなく、漂流を余儀なくされることが少なくなかったと思います。なかには海流に流されて遠く北太平洋のカムチャッカ方面に漂着することもままありました。そういう場合の漂流民は、船乗りあるいは漁師・商人であることがほとんどです。大黒屋光太夫も伊勢出身の回船( 運搬船)船頭(船長)でした。ただし当時の日本人の識字率は高かったですから、光太夫もそれなりの教養を持ち、船頭(ふながしら)として人徳も兼ね備えていた人物でした。光太夫がロシアで手厚く保護され、現地のロシア人と交流することが出来たのは、それゆえです。

光太夫一行17名が乗った神晶丸が暴風雨に逢って難破し、アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着したのは、天明2年12月(西暦1783年1月)のことでした。天明期というと江戸中期になりますが、歌舞伎で云うと初代仲蔵 の舞踊「積恋雪関扉」が初演されたのが天明4年11月江戸桐座のことです。かなり昔々の出来事です。明治(1868〜)までは、まだまだ随分先のことです。なおロシアに漂着した日本人は光太夫とその仲間が最初のことではなく、記録に残らなかった無名の人たちが数多くいたのです。(この稿つづく)

(H31・3・24)

2)江戸期の日本の民度の高さ

大黒屋光太夫の話を調べると、ロシアの人々が光太夫一行に対する時、どこか低い文明の国から漂流してきた奴らというような見下げた態度で接したりすることが全然なくて、文化の様相は違うけれどもちゃんとしっかりした高い文明国から来た人間だと評価して対等な関係で接してくれていることに、ちょっと感心と云うか感動させられます。特に光太夫には、ロシア人たちに自然と敬意を払 わせる何ものか、リーダーの威厳とか高潔さみたいなものを持っていたようです。もちろんこれは光太夫個人の優れた資質に違いないですが、彼の部下たちのリーダーに対する尊敬・信頼の態度から醸し出されるものでもあります。

例えば時代が下って万延元年(1860)の咸臨丸による幕府の遣米使節団の面々は、誇り高い高潔な態度がアメリカの人々を感嘆させたそうです。ワシントンで彼らの姿を見た詩人ワーズワースは感激して、彼らを讃える詩を書いています。彼らは武士であるし、幕府が選りすぐった面々ですから、日本を代表して外国に行くのだから恥ずかしいところは見せられないぞという意識が当然あっただろうから、それはよく理解できます。しかし、光太夫一行は船乗り・つまり名もなき庶民であり、突然嵐で思いがけなく外国に連れて行かれた漂流民ですから、オタオタした恥ずかしいところを見せても仕方ないところがあります。しかし、彼らは当地でも毅然とした態度を維持していたということは、ちょっと驚 くべきことです。すると、当時の日本の民度の高さに思いが至ります。

光太夫は宝暦元年(1751)に伊勢亀山藩(今の三重県鈴鹿市辺り)に生まれ、家は船宿を営んでいました。一時期、江戸で奉公したこともあったようですが、安永7年(1778)27歳の時に伊勢の実家に戻り回船業に就きました。ロシアに漂着した天明2年(1783)には光太夫は32歳でした。経歴からは特別な教育を受けたようには見えず、それは日々の仕事のなかから必然的に身に備わって来たものと思われます。日々の生活のなかに倫理的な・或いは教養的な教育があったということなのです。恐らく光太夫の仲間においても、それぞれの立場においてみんなそうなのです。

ところで、これは正確には漂流民ではないですが、光太夫より30年ほど時代が下って、文化9年(1812)にロシア艦船に拿捕されてカムチャッカへ連行された、兵庫の、やはり回船問屋の商人である高田屋嘉兵衛(明和6年・1769〜文政10年・1827)の場合も、光太夫と同じようなことを考えさせる人物です。嘉兵衛については、司馬遼太郎が小説「菜の花の沖」(昭和57年・1982)で取り上げています。司馬はこんなことを語っています。

「江戸時代を通してだれがいちばん偉かったでしょうか。私は高田屋嘉兵衛だろうと思います。それも二番目が思いつかないくらいに偉い人だと思っています。」(1985年5月11日州本での講演)

司馬は、タイムマシンで歴史上の人物に会えるならば誰に会いたい?と聞かれても嘉兵衛と答えたそうです。司馬ならば、竜馬とか信長・西郷とか答えそうに思うのですが、嘉兵衛なのです。(この稿つづく)

(H31・3・25)

3)浄瑠璃の素養

ここで 司馬遼太郎の小説「菜の花の沖」に沿って、高田屋嘉兵衛の話にちょっと寄り道します。ただし嘉兵衛は、漂流民ではありません。幕府のだましうちにより函館の牢屋に入れられたロシア海軍の軍人で探検家でもあるヴァ―シリ―・ゴロ―ニンを救い出す為、ロシア側は交換の人質をまず取って日本との交渉に臨もうと考えました。嘉兵衛の乗った船がたまたまロシア軍艦に出合って拿捕されて、カムチャツカに連行されたのです。捕まえたのは、軍艦ディアナ号の艦長ピョートル・リコルドという人物でした。小説後半は嘉兵衛とリコルドがお互い不自由で片言の外国語を使いながら友情を育んでいく過程を綴ります。

ところが、ディアナ号が函館に近づいた時 、リコルドと嘉兵衛のお互いの友情に疑念が生じます。リコルドは、嘉兵衛の仲間を船に残して、お前ひとりでゴロ―ニン救出の交渉に函館の役所へ行ってこいと言ったのです。つまり嘉兵衛に仕事をさせるため、彼の仲間を人質に取ったわけです。これを聞いて嘉兵衛が激怒しました。この場面が「菜の花の沖」のクライマックスです。嘉兵衛はマストに登って、髻(もとどり)を切り落とし、刃物をかまえ、リコルドに対し「捕らわれ人になるという恥辱を受けた以上は、お前と一戦を交え、その後俺は腹を切る」と大声で叫びました。嘉兵衛が何を叫んだか、リコルドは全然分からなかったと思います。しかし、嘉兵衛が非常に怒っていることは理解したのです。嘉兵衛の権幕に押されて、リコルドは男対男の約束として、日本人捕虜全員の上陸を許可しました。

結果的に嘉兵衛の努力によりゴロ―ニンは解放され、ディアナ号に乗ってロシアに無事帰国できることになりますが、その件は本稿では省きます。ここで問題にしたいのは、嘉兵衛がマストに登り、髻を切り落として、刃物をかまえ、リコルドに対し何か大声で叫んで、自分の気持ちを強く訴えたという箇所です。これは何とも大げさで、芝居掛った行為です。このような、自分の気持ちを他人に聞いてもらうために、腹に刀を突き立てて見せる場面を歌舞伎ではよく目にします。男が命を差し出して自分の気持ちを訴えられたら、言われた男は聞かねばならない、これがかぶき者の論理です。このようなかぶき者の論理を嘉兵衛はどこから学んだのでしょうか。それは商人の嗜(たしな)みとしての浄瑠璃から発したものであると、司馬は指摘しています。

『リコルドと嘉兵衛とのあいだを接着しつづけたのは稀有なほどの信頼であったのは言うまでもない。それでも嘉兵衛は最後にディアナ号の艦上で修羅場を演じざるを得なかった。(中略)言語表現を越え、相手の心と生命を気迫で衝く場合、自然に演劇的になってしまうことが、人の世にしばしばある。嘉兵衛もまたそのぎりぎりの場において、誠実と物ぐるいのあげくごく自然に演劇的になった。その演劇性にくるまれた主張が相手のリコルドに我意を折らせたのだが、素養としての浄瑠璃がなければ、こうはいかなかったろう。』(「菜の花の沖」あとがき6)

江戸時代には武家階級は謡曲を、町人階級は浄瑠璃を素養として 嗜みました。これは娯楽とか教養とかを越えたもので、生活のための必須事項だったのです。当時の日本語には共通語というものが存在しませんでした。さらに各地独特の方言の違いが今より大きかったのです。出身地が異なれば、日常語でのお互いの意思の疎通は困難でした。したがって例えば江戸や京都で、当時の異なる出身の武士たちが会話をする場合には、彼らは謡曲で学んだ言葉遣いと抑揚で情報交換をしたわけです。それが彼らの共通の素養であったからです。町人階級の場合には、それが浄瑠璃でした。嘉兵衛は北前船を操る商人ですから、各地で商売するのに浄瑠璃の素養が必須でした。

嘉兵衛は航海中にも浄瑠璃本をかならず携行したほど浄瑠璃好きでした。拿捕された時にも、私物として浄瑠璃本数冊を携行してロシア船に乗り込んでいます。商人として浄瑠璃を学ぶうちに、浄瑠璃のなかのドラマ性・論理性が嘉兵衛の行動に大きな影響を与えたことが察せられます。

これはコミュニケーション論になりそうですが、外国人に対しては喜怒哀楽をストレートに表現したほうが気持ちが理解され易い場面が多いようです。しかし、日本人は恥ずかしがり屋なのか謙虚なのか、自分の気持ちをオープンにするのが苦手な方が多いようです。司馬が言うように、もしリコルドに捕まったのが嘉兵衛ではなくて、もし武士であったなら、例え彼が嘉兵衛に比するほどの人格者であったとしても、謡曲の素養でこの難局を無事に乗り切れたかどうか。教養が邪魔して、却って事が上手く行かなかったかも知れません。(この稿つづく)

(H31・3・29)

4)光太夫と浄瑠璃

嘉兵衛について触れたのは、浄瑠璃との強い繋がりが大黒屋光太夫の方にも見えるからです。寛政3年(1791)に光太夫はエカチェリーナ2世に謁見し帰国を許されますが、その後、光太夫はサンクトペテルブルクの博物館に浄瑠璃本を寄贈しているのです。なおこれらは現代ロシア科学アカデミー東洋研究所サンクトペテルブルクに現在も保管されているそうです。

『(光太夫は世話になった博物学者の)ラックスマンの勧めで、博物館に「森鏡邪正録(しんきょうじゃしょうろく)」、「番場忠太紅梅箙(ばんばのちゅうたこうばいえびら)」、「奥州安達原」といったような浄瑠璃本十二点を寄贈した。いずれも光太夫が漂泊時ずっと持ち歩いて来たもので、「森鏡邪正録」だけは写本であった。』(井上靖・「おろしあ国酔夢譚」)

井上靖の小説は全体が淡々としたドキュメンタリー・タッチの記述なので、上記の文章もサラッと読み流してしまいそうですが、吉之助は目が釘付けになりました。光太夫一行が乗った神晶丸がアリューシャン列島のアムチトカ島に漂着したのは、天明2年12月(西暦1783年1月)のことでした。そこからカムチャッカ、オホーツク、ヤクーツクを経由してイルクーツクにたどり着いたのが寛政元年(1789)のこと。ここまで約6年の歳月がありますが、その間にも仲間が寒さや栄養失調で次々と死んでいきました。厳しい環境での移動では、生きるために必要な物資だけを残し、余計な荷物 を持たないのが鉄則であろうと思います。しかし、光太夫は難破船から浄瑠璃本を運び出し、生きるか死ぬか、先行きが見えない移動の歳月にも、これらを決して手放さなかったのです。さらにエカチェリーナ2世に帰国嘆願のためにサンクトペテルブルクに向かった旅においても、光太夫は浄瑠璃本を携帯しました。これはまったく驚くべきことです。光太夫にとって浄瑠璃本がどれほど大事なものであったか、これで察せられます。

光太夫にとっての浄瑠璃本は、彼の商人としての拠り所、或いは日本人の出目を示す大切なものであったのです。西洋人が旅先に常に聖書を携帯するのと同じようなものかも知れません。ただし「おろしあ国酔夢譚」を読む限りは、これはいかにも演劇的な行動だなあ・これは浄瑠璃の影響だなあと思うような、ドラマティックな派手な場面は残念ながら登場して来ないようですけれども、もしかしたらロシアの人々にも評価された光太夫の高潔な人格のなかに、浄瑠璃の登場人物たちが生きていたのかも知れませんねえ。(この稿つづく)

注:光太夫が乗った神晶丸が難破したのは天明2年12月のこと。近松半二が亡くなったのが天明3年2月なので、ちょうど人形浄瑠璃の全盛が終わりかけていた時期に当たります。

(H31・3・31)

5)寒地での極限体験

先日(4月2日)歌舞伎座6月の演目が発表されて、三谷幸喜の新作歌舞伎の外題は「月光露針路日本(つきあかりめざすふるさと)〜風雲児たち」だそうです。あまりそそらない外題だけれども、まあ四角四面の堅苦しい外題でない方が若者にはいいのかな。みなもと太郎原作は歴史ギャグ漫画だそうですが、三谷も小空間的な小振りのコメディを得意とする作家だと思うので、その線で仕上げて来るだろうと思います。脚本は多分もう出来ているのでしょうが、インタビューでは幸四郎が「(場面はすべて外国で)日本が舞台という場面がない歌舞伎は初めてじゃないかな」と発言しているので、帰国後の大黒屋光太夫は描かれないと思われます。

ここでは三谷新作のことは傍に置いて、光太夫のことを考えることにします。井上靖の小説「おろしあ国酔夢譚」を読みながら、光太夫のロシアでの行程のなかでどこが歌舞伎に出来るかを考えたのですが、歌舞伎の材料になりそうな・つまりドラマティックな場面が見つからないので、ちょっと困りました。これだと三谷もなかなか苦労なことだなと思いました。これは井上靖の小説の抑えた語り口のせいもあります。

ところで、真山青果は自分の作品で光太夫を取り上げていませんが、もし青果が現代に在るとすれば、青果はどのように光太夫を取り上げたかなということを想像しつつ、もう一度見渡すと、吉之助には、青果ならば帰国後の光太夫を描いたかなと思えてなりません。吉之助にはシリアス・タッチのドラマしか思い浮かびません(そもそもシリアスなのが吉之助の好みなのですが、青果も多分そうだろうと思う)が、以下のことは三谷新作とまったく関連がなく、その評価に影響するものでは全然ないので、そのようにお読み下さい。吉之助にはエカチェリーナ2世に謁見とか絵面的に華々しい場面が、吉之助のセンスとしては芝居の材料として思い浮かばないのです。そういう場面は幻のように儚く淡く感じられて、なかなか焦点を結びません。光太夫のロシアでの行程のなかで、これが絶対欠かせないと吉之助が思うのは、温暖な気候の日本に住む者には想像を絶する酷寒環境下での極限体験です。文春文庫の「おろしあ国酔夢譚」での江藤淳の解説は、とても参考になります。小説中の光太夫の言葉を引きます。

『いいか、みんな性根を据えて俺の言うことを聞けよ。こんどは、人に葬式を出してもらうなどと、甘いことは考えるな。死んだ奴は、雪の上か凍土の上に棄てて行く以外仕方ねえ。むごいよだが、外にすべはねえ。人のことなど構っていてみろ、自分の方が死んでしまう。(中略)いいか、自分のものは自分で守れ。自分の鼻も、自分の耳も、自分の手も、自分の足も、みん な自分で守れ。自分の生命も、自分で守るんだ。幸い13日の出発までにまだ10日ばかりある。その間に自分の生命を守る準備をするんだ。今日からみんな手分けして、この土地に長く住んでいるロシア人や土着のヤク―ト人たちから、寒さからどう身を守るか、万一凍傷になったらどうすればいいか、吹雪のなかにおっぽり出されたらどうしたらいいか、自分の橇が迷子になったら、馬が倒れたらどうしたらいいか、そんな時どうしたらいいか、そうしたことをみんなで聞いてくるんだ。それからみんな揃って、皮衣や手袋や帽子を買いに出かける。ひとりで出かけていい加減なものを買って帰るんじゃねえぞ。買物にはみんな揃って出掛けるんだ、いいな』(井上靖:おろしあ国酔夢譚)

「自分のものは自分で守る」と決めた者たちが自分を守るために「みんな揃って」出掛ける。そうしないと生きていけない残酷なほど厳しい現実が彼らの目前にあるということです。このことは吉之助には理屈としては 頭で理解できても、実感としては想像を絶します。しかし、この感覚を通してしか、エカチェリーナ2世に謁見の幻は実体を得ることが出来ないと思われます。(この稿つづく)

(H31・4・5)

6)光太夫のかぶき的心情

日本へ帰国した光太夫と磯吉は、江戸・小石川の薬草園(現在の小石川植物園)に住居を与えられて、そこで生涯を終えました。井上靖の「おろしあ国酔夢譚」を読むと、事実上の軟禁生活で外部との交渉を一切断たれたように読めます。しかし、その後の調査に拠れば実際はさほど不自由な生活を強いられたわけでもなかったとのことです。妻帯も許されていますし、伊勢から親戚が彼らに会いに江戸を訪れています。一時的に伊勢の故郷へ帰省が許されたこともあったそうです。しかし、いずれにせよ無事に日本に帰れて目出度し目出度し・これで故郷に帰って昔の生活を取り戻すことが出来ましたとなったのでないことは確かです。光太夫らは罪人とされたわけではありませんが、江戸の世に在っては見てはならないものを見てしまった、知ってはならない世界を知ってしまったのです。そのことによって、やんわりお上の監視状態に置かれて、彼らの存在は穏便に伏せられたのです。井上靖の「おろしあ国酔夢譚」では、函館に上陸した後、物々しい警護に囲まれれたなかでの光太夫の心境をこう綴っています。

『・・(日本の)この夜道の暗さも、この星の輝きも、この夜空の色も、この蛙や虫の鳴き声も、もはや自分のものではない。確かにかつては自分のものであったが、今はもう自分のものではない。前を歩いていく四人の役人が時折交わしている短い言葉さえも、確かに懐かしい母国の言葉ではあったが、それさえももう自分のものではない。自分は自分を決して理解しないものにいま囲まれている。そんな気持ちだった。自分はこの国に生きるためには決してみてはならないものを見てしまったのである。アンガラ川を、ネワ川を、アチトカ島の氷雪を、オホーツクの吹雪を、キリル・ラックスマンも、その書斎を、教会を、教会の鐘を、見晴るかす原始林を、あの豪華な王宮を、宝石で飾られた気高い女帝を、なべて決してみてはならぬものを見て来てしまったのである。』(井上靖:おろしあ国酔夢譚)

吉之助は、もし真山青果が生きて光太夫を芝居で取り上げるならば、上記のような光太夫の心境が取っ掛かりになると思っているのです。「この国(日本)に帰り着くために生き抜くんだ」と思って必死で頑張って来たのに、その祖国から無残にも裏切られてしまう。見聞きしてきたことを話そう、何かを伝えたいと思ったのに、それを阻まれてしまう。自分を決して受け入れようとしないものに囲まれている。自分があれほど必死で守ろうとしたものは一体何だったのか、みんなに伝えたいことがたくさんあるんだという鬱屈感・閉塞感です。吉之助は、この辺にかぶき的な心情があると思っています。

吉之助は「おろしあ国酔夢譚」を読んで、現代は鎖国でもないし封建社会でもないけれど、あれから二百何十年も過ぎたのだけれど、この国の或る部分はあの頃とあんまり変わっていないのかも知れないなあと思いました。真実を叫ぼうとしても、この状況は何かが変だと叫ぼうとしても、組織 ぐるみで発言が封じ込められてしまう、何となく丸め込まれてしまう、無かったことにされてしまう、そういうことが最近もいろんな場面で起きています。これからの新しい時代を生きて行かねばならない若者のために、そういうところは変えて行かねばならぬと思うわけです。青果が光太夫を新歌舞伎にするならば、きっと光太夫のそのような思いを描くだろうと吉之助は想像するのです。恐らく井上靖が「おろしあ国酔夢譚」を執筆した動機にもそんなところがあったのではないかな。イヤ別に三谷がそれを描くべきだと言っているのではありません。三谷は自分が書きたいことを自分の得意な手法で歌舞伎にすれば良い。それとこれとはまったく別のことなんですけどね。

(H31・4・7)

(追記)出来上がった三谷幸喜の「月光露針路日本〜風雲児たち」(令和元年6月歌舞伎座上演)については、別稿「芝居におけるドラマティック〜三谷歌舞伎 の大黒屋光太夫」で取り上げましたので、そちらをお読みください。

〇付記:歌劇「光太夫」のこと

別稿「大黒屋光太夫のこと〜江戸期におけるロシア漂流民」において、大黒屋光太夫のことを取り上げましたが、不勉強なことについ先日、歌劇「光太夫」というのがあることを知ったので、これを紹介します。これは、アゼルバイジャン出身の作曲家ファルハング・フセイノフ(1948〜2010)の作品で、歌詞はロシア語です。本作が書かれた経緯は次のようなものです。

オペラ歌手であった青木英子氏(1919〜2010)が音楽による国際交流を願って、1970年代に歌劇「光太夫」制作に着手し、台本は桂川甫周が遺した「北搓聞略」を参考にして青木氏が日本語で執筆したものを山下健二と清水史子がロシア語に翻訳したものだそうです。作曲については、アラム・ハチャトリアンの下で学んだ当時ソ連の若手作曲家フセイノフに委嘱されました。その後、ソ連の社会主義体制崩壊など政治混乱があって制作は延び延びになり、初演は1993年9月東京で行なわれ、これは演奏会形式であったそうです。2018年10月にはモスクワで、衣装と演技付きで舞台上演されました。この時の映像を見ると、フセイノフの音楽は親しみやすく、聴きやすいものです。

オペラは、大黒屋光太夫が難破しロシアに漂着して後、エカテリーナ女帝との謁見を経て日本への帰国を果たし、江戸に幽閉されるまでの約10年間を描き、これにイルクーツクでの女性ソフィアとの恋愛譚を絡めています。江戸に幽閉された光太夫は、楽しかったロシアでの思い出を回想して、日本とロシアとの架け橋になろうとした自分の夢が叶わなかったことを嘆いて幕となります。

映像を見て素直に感動してしまうのは、オペラらしく仕立てようとか・エンタテイメントに仕立てようとか考える以前に、題材(主人公光太夫の生き方)に対してとても真摯に対しているからですね。だから描かれるべきものが、素直に・まっすぐに出ているということです。このような真摯な態度は、悲劇であろうが・喜劇であろうが・どんな場合でも、新作を創る時にはとても大事なことではないですかねえ。

(R3・6・5)