吉之助の音楽ノート

ヴェルディ:歌劇「アイーダ」

1)歪(いびつ)な構成

ヴェルディの歌劇「アイーダ」は人気作品で、観客の関心はどうしても第2幕の凱旋の場を如何に壮大に・スペクタクルに盛り上げるかに行き勝ちです。典型的なのは毎夏にイタリアのヴェローナの古代闘技場で開催される野外オペラでの「アイーダ」です。そこでは凱旋の場に広い舞台に古代エジプトのモニュメントが並び・象が登場し・戦車がズラリと並び・奴隷の娘たちが華やかに踊ります。こうしたスケールを売り物にするオペラを「装置オペラ」と呼びます。テオドール・アドルノは「19世紀のオペラはこれから生まれる映画の前座である」と言っています。「アイーダ」はまさしくハリウッドの歴史スペクタクル映画(「ベン・ハー」や「アントニーとクレオパトラ」など)の先駆的な作品なのです。

しかし、実際に「アイーダ」を聞いてみると・壮大でスペクタクルと言えるのは凱旋の場だけで、他の場面はすべてアイーダ・ラダメス・アムネリスの主役3人を中心とした心理ドラマであって・むしろ室内楽的とも言える繊細な表現が要求されているのです。そのことに気が付くと・今度は全曲のなかでの凱旋の場のスケールの大きさが異様に思えてきます。

このことはヴェルディの「アイーダ」作曲当時(初演は1871年12月24日・カイロ)の状況を分析すれば分かってきます。「アイーダ」の背景はこの時代のスエズ運河開通・普仏戦争などの政治状況・ヨーロッパ帝国主義の伸張と密接に繋がっています。1870年・「アイーダ」作曲中のヴェルディは脚本家ギズランコー二に宛てて次のように書いています。

『凱旋の場の合唱にエジプトと国王をもっと賛美させ・同時にラダメスももっと賛美するようにして欲しいのです。ということは最初の8つの詩句をいくらか変えねばならないということです。2番目の女性の詩句はこれで良いですが、それに続いて祭司の詩句が加わらなければなりません。「我々は神意によって勝った。敵は降伏した。神はさらに我々に味方するだろう。」 ヴィルヘルム国王の電報をご覧下さい。』(ヴェルディ:1870年9月8日の手紙・ギズランコー二宛)

手紙でヴェルディが引用したのは普仏戦争(1870年)に勝利したドイツ国王ヴィルヘルム1世の勝利宣言です。当時のイタリア人はかつてイタリアがオーストリアに支配されていたのをナポレオン3世が排除し・それが 結果的にイタリア統一に結びついたというので・フランスに同情的な人が多かったようで、ヴェルディもギズランコー二もそうでした。ヴェルディは友人に宛てた別の手紙では次のように書いています。

『やたらに神意を持ち出すこの国王(ヴィルヘルム)は神の力を借りてヨーロッパの一番良い部分を破壊しているのです。彼は自分が風紀を改善し・今日の世界の悪習を処罰するために選ばれた存在であると信じているのです。何と変わった神の使徒でありましょうか。』(ヴェルディ:1870年9月30日の手紙・マッフェイ宛)

エチオピアに勝利した古代エジプトの勝利の場には、勃興する帝国主義・正義の名において(時には神さえ持ち出して)戦争を画策し・民衆を押さえつける政治へのヴェルディの不信が色濃く反映しているのです。逆にその他の場面はそれを拒否するかのように個人の内面を細部に描こうとして・室内楽的にスケールが小さいものになっていきます。このように「アイーダ」の歪(いびつ)な構成のなかに・ヴェルディの意図が現れているのです。ただし、ヴェルディはそうした意図を作品中で前面に押し出しているわけではありません。それはエキゾチックなエジプト風の風俗で巧みに覆い隠されています。

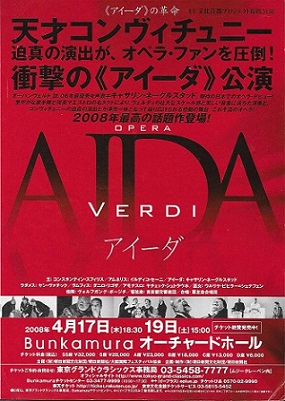

2)コンヴィチュニー演出の「アイーダ」

本年(4月)に吉之助はドイツの演出家ペーター・コンヴィチュニー演出の「アイーダ」の舞台を見てきました。この場合は「オペラを聴きに行った」というより「見に行った」と言った方がよろしいでしょう。コンヴィチュニーは(最近はだいぶ評価が変わってきたようですが)「ト書きを無視して・自分勝手に作品を読み替えるスキャンダラスな演出家」と 巷間言われていますから、この眼で舞台を見ておきたいと思ったのです。

本来は暗喩として作品の奥底にあるものを・白日の下に曝け出し、これを同時代に置き換えて・観客を挑発するやり方は、どちらかと言えば静かに音楽に集中したい吉之助個人としては実はあまり好きではないのです。しかし、これは現代西欧演劇の解釈主義の風潮の最前線であって無視することは出来ません。古典作品を扱う場合にどうやって伝統と対峙していくのか・という問題において、彼らなりの明確な 姿勢を見ることができます。それが伝統芸能としての歌舞伎を考える時に役立つかどうかは分かりません。多分直接的には役立たないでしょう。背広姿のサラリーマン部長由良助が・子会社をリストラに追い込んだ親会社の悪徳専務師直を討つという同時代演出が歌舞伎として受け入れられるなら役立つでしょうが、しかし、これはチト無理かなあと思います。まっそれはともかく「伝統」を考える機会にはなると思います 。

現代においてテロリズム撲滅その他さまざまなイデオロギーを正義の旗印に政治的争いが起き・戦争が散発し・個人が巻き込まれています。1870年代にヴェルディが感じた憤りとまったく同じものが現代にもあります。コンヴィチュニーの演出意図は壮大な装置オペラ・甘美な愛と死の物語として捻じ曲げられた「アイーダ」像を政治的視点から読み直すことです。舞台は赤い大きなソファーだけの簡素な 装置で・群集は登場しません。合唱は舞台裏で歌われます。舞台で繰り広げられるドラマは古代エジプトとまったく関係がありません。(舞台写真はこちらをご覧ください。)このようなコンヴィチュニー演出の舞台を視覚的に見れば「ヴェルディの作品と何の係わりもない」と切り捨てることは簡単です。しかし、コンヴィチュニーはそれを意図的にやっているのです。在来イメージとの齟齬を突きつけるのが狙いですから、それだけだと批判にはなっても・批評にはなりません。

コンヴィチュニーの舞台はト書き通りの古代エジプトを思わせるものは何もありませんが、不思議なもので・テレビの「名曲アルバム」(NHK)が名曲に合わせて無関係な ヨーロッパの街並みの映像を流しているのと同じ感じでボーッと舞台を眺めていれば・さほど音楽を邪魔しない感じで見ていられます。多分こういう舞台は「この演出は何を主張したいのか」と詮索しながらイライラして見るものじゃないのだろうと思います。それにしても群集のいない凱旋の場でエジプト王・司祭長ランフィス・アムネリスが三人でドタバタ乱稚気騒ぎをするのは吉之助も「その手口は先刻ご承知・そう簡単には乗らないよ」という感じで醒めて見てましたが、戦勝騒ぎが終わって・アイーダが舞台を掃除しているところへ・血で汚れた軍服姿のラダメスが茫然自失の体でふらふらと登場したのには吉之助もショックを受けました。

第1幕でのラダメスは女奴隷のアイーダと愛し合っている割には能天気で単純で問題意識がなく(よく言えば楽観的で・良いひと)、立派な戦士になって手柄を立てて・アイーダと幸福に暮らすことしか考えていません。今度の戦いの相手がアイーダの故国エチオピアだということでアイーダが心を痛めていることさえ気が付きません。ところが実際に戦闘して・「これが戦争だ・これが人を殺すということだ」という恐怖を体験して・ラダメスはどこか変わったのですね。それが第2幕幕切れでラダメスが捕虜のエチオピア人たちを解放してくれとエジプト王に嘆願することにつながっているのです。第2幕以降のラダメスは人物が明らかに変化しています。世俗的な成功を夢見ることから離れ・ 社会を拒否し・個人の殻のなかに次第に閉じこもっていくのです。第3幕ではここから一緒に逃げようというアイーダに対して「次の戦いで手柄を立てたら・一緒に暮らせるように王に願いを出す」などとまだ言っていますが、言っているラダメス自身にもはや説得力がないのです。そうしたラダメスの変化のきっかけをコンヴィチュニー演出は見事に見せてくれました。この部分だけで・吉之助にとっては今回舞台を見に行った価値が十分にありました。

ヴェルディ アイーダ (名作オペラブックス)

許光俊:コンヴィチュニー、オペラを超えるオペラ

(吉之助の好きな演奏)

まず「アイーダ」録音ではトスカニーニ指揮NBC交響楽団の演奏会形式による1949年3〜4月のRCA録音(アイーダ:ハーヴァ・ネルリ、ラダメス:リチャード・タッカー)が非常に重要です。この演奏会はテレビ中継されて・その映像もDVDで手に入ります。作家モラヴィアが「ヴェルディとは庶民的・農民的な ・したがって「卑俗」な、我々の民俗的(フォークロア的)なシェークスピアである」と言った意味をトスカニーニの演奏ほど実感させるものはありません。もうひとつはカラヤン指揮ウィーン・フィルによる1959年9月のデッカ録音(アイーダ:レナータ・デバルディ、ラダメス:カルロ・ベルゴンツィ)です。これはある意味で「アイーダ」のスペクタクルな一面をよく見せた演奏でしょう。しかし、叙情的な部分もとてもよく描き込まれていると思います。

*ヴェルディ:歌劇「アイーダ」

(1959年録音)

レナータ・テバルディ(アイーダ)、カルロ・ベルゴンツィ(ラダメス)

ジュリエッタ・シミオナート(アムネリス)

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ところで第1幕のラダメスの有名なアリア「清きアイーダ」ですが・誰が歌ってもアリアの最終音をフォルテで長く引っ張って・それで観客の拍手喝采を浴びますが、ヴェルディのこの音の指定はピアニッシモだそうです。上記のヴェルディの作曲過程を考えれば「なるほどそうあるべきだなあ」と感じますが、印象はかなり変わることでしょうね。

(H28・4・27)