十八代目中村勘三郎生誕70年記念企画

十八代目勘三郎へのオマージュ〜「足跡姫」

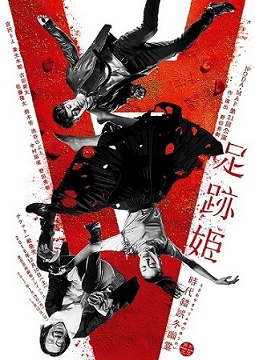

平成29年1月東京芸術劇場プレイハウス:野田地図公演・「足跡姫〜時代錯誤冬幽霊」

宮沢りえ(三、四代目出雲阿国)、妻夫木聡(寂しがり屋サルワカ)、古田新太(死体・売れない幽霊小説家)、佐藤隆太(戯けもの)、鈴木杏(踊り子ヤワハダ)、池谷のぶえ(万歳三唱太夫)、三代目中村扇雀(伊達の十役人)、野田秀樹(腑分けもの)他

*十八代目勘三郎は昭和30年(1955)5月30日の生まれ。

今も存命であれば令和7年(2025)5月30日が70歳の誕生日でした。

1)勘三郎へのオマージュ

出典が思い出せないので記憶で引きますが、六代目菊五郎が或る映画俳優宅を訪問した時、帰り際に「映画はいいな、形が残るからな」とボソッと呟いたそうです。ご存じの通り、菊五郎の舞台映像としてまとまったものは、残念ながら「鏡獅子」(昭和10年・東京劇場・小津安二郎監督)など三本しか残されていません(その他・映像断片ではいくつかあります)。「鏡獅子」試写会では菊五郎は「俺はあんなに踊りが下手か」と吐き捨てて途中で席を立ってしまって本人の許可が下りず、このため菊五郎存命中に映像が公開されることはありませんでした。「名工柿右衛門」映画化の話もあったようですが、実現しませんでした。

そんな経緯もあったので、吉之助には六代目菊五郎ならば「舞台は形が残らず・その場で消えてしまうから・そこが良いのだ」と言いそうなくらいに思っていたのですが、やっぱり菊五郎でも「自分の芸を形で残したい」と常々考えていたのでしょうかね。それともこれは菊五郎の一時的な思いであったか。そんなわけで上記は吉之助のなかで妙に気に掛かっている逸話なのです。

ところで十八代目勘三郎が亡くなったのは平成24年(2012)12月5日のことでした。築地本願寺での葬儀の時(12月27日)に弔辞に立った十代目三津五郎が遺影に向かい、

「肉体の芸術ってつらいね、死んだら何にも残らないんだものな。」

と語り掛けたことも、吉之助には同様に記憶に強く残っています。その三津五郎もまるで後を追うみたいに死んでしまいましたけどねえ。(三津五郎は平成27年2月21日の没。)

祖父(六代目菊五郎)と事情が異なるのは、勘三郎の場合には膨大な映像その他の資料が残されており、勘三郎の芸に触れようと思えば手掛かりとなる材料が沢山あることです。しかし、令和7年現在・死後13年も経ってみれば、世間で勘三郎のことが話題に上ることも少なくなりました。吉之助のなかでも勘三郎の記憶がだんだん淡いものになって来ました。まあ歳月が経過すれば何事もそんなものでしょうが、だからと云って「何も残っていない」ということは決してありません。形は残っていなくても、何だか分からないけれども「残っているものはある」。イヤ正確に云うのならば「続いているものが何かある」と云うことです。これは役者の芸に限ったことではないと思います。しかし、当のご本人にしてみれば・「何か生きた証(あかし)みたいなものを残したい」という気持ちになることはもちろん理解します。

そこで本稿で紹介するのは、平成29年・2017・1月東京芸術劇場プレイハウスでの、野田秀樹の「足跡姫〜時代錯誤冬幽霊」(あしあとひめ〜ときあやまりてふゆのゆうれい)の初演舞台映像です。本作「足跡姫」は、上述の三津五郎の弔辞に触発されて野田秀樹が約4年後に書き下ろした「勘三郎へのオマージュ」と云われています。オマージュとは、「尊敬」・あるいは「敬意」を意味するフランス語です。肉体の芸術、舞台俳優に限らず・ダンサーなども含みますが、すべての舞台パフォーマーたちの芸の記憶を「足跡」になぞらえて芝居を書いたと云うことでしょうかね。

なお本稿は「足跡姫」の舞台評と云うようなものでなく、野田秀樹が「足跡姫」に込めた勘三郎へ思いと・吉之助の勘三郎への思いが交錯したものにならざるを得ませんので、そこのところ含んで頂き・続きをお読みください。(この稿つづく)

(R7・6・20)

ちなみに勘三郎と吉之助はほぼ同世代です。(学年では吉之助が一つ下になります。)昭和57年(1982)9月新橋演舞場で「忠臣蔵・五段目」で勘三郎(当時は勘九郎)が初役で勘平を勤めた舞台を見て吉之助が「勘九郎が70代になるまで歌舞伎をずっと見続けていこう」と決心したことは、別稿「十八代目勘三郎・没後10年」に詳しく書きました。あれから43年の歳月が経ちました。仕事の関係でやや疎遠になった時期もありましたが、吉之助は切れ目なく歌舞伎を見て来ました。吉之助がこうして批評活動を続けていられるのも、この決心があってのことでした。令和7年現在・勘三郎が70歳の誕生日を迎えたことで、その第一前提が成立しました。あともうしばらく経てば吉之助も70歳ですから、第二前提も成立して「満願」と云うことです。「勘三郎が今も存命であったならば」と云うことですが。

あくまで一般論ですが、「役者は60歳を過ぎてから次第に評価が定まっていく」と思っています。長年培ってきた芸の積み重ねが、60歳を過ぎて体力的に下り坂に差し掛かった時期から次第にモノを言い始めて、やがて芸が花開く。勘三郎は平成の歌舞伎を代表する・誰からも愛された人気役者でした。しかし、どんなにいい役者であったとしても、57歳で没してしまえば、「名優」という評価は保留にせざるを得ないのです。芸がまだまだ変貌する可能性を残したままの死でした。70代になった勘三郎はどんな役者になったでしょうかねえ。もしかしたら勘三郎は、古典に専念して欲しいという吉之助の期待にはあまり応えてくれずに、相変らず(性懲りもなくと云うべきか)新作歌舞伎で舞台を駆け回ってケラケラ笑っているかも知れませんが、まあそれも勘三郎らしいことです。

そう云うわけで「勘三郎生誕70年」のタイミングで野田秀樹の「足跡姫」を見直そうと思ったのは、いささか個人的な野田の勘三郎への思いと重ね合わせたところで、これもまたいささか個人的な吉之助の勘三郎との歳月を振り返ってみようと云うことでした。吉之助もそれなりに歳を取ったということでもありますね。

もっとも「足跡姫」(初演は平成29年・2017・1月東京芸術劇場・これは勘三郎の死から約4年後のこと)の芝居自体は勘三郎を直截的に当て込んだものではありません。時代設定は江戸初期、遊女歌舞伎が禁止されて野郎歌舞伎へと移行していく辺りを背景としていますが、いずれにせよ勘三郎に関係がありそうでいて・関係がなさそうである。吉之助は野田秀樹の芝居を多く承知していませんが、幕切れのサルワカ(妻夫木聡)の長い独白が、そこまでの芝居の筋と途切れたところで隔絶して存在する印象で、やや唐突に感じられます。これで野田演劇ファンのなかでの「足跡姫」の観客の評判はどうだったのでしょうかね?「勘三郎へのオマージュ」と云うことがファンにどれくらい受け入れられたのかな?ということを少し考えました。そんな余計な心配を感じてしまうほど、野田の「親友・勘三郎の死」への思いが生乾きに、ちょっと気恥ずかしいくらい正直に吐露されています。長い独白なので若干アレンジして引用しますが、

『幕だ!幕を引いてくれ!・・・ここで幕が引かれさえすれば、芝居になる。幕の後ろで、姉さんはケロッと起き上がる。ニセモノの「死」になる。(中略)僕たち(役者)は舞台の上にいなくてはならない。何度も何度も、ニセモノの「死」を死に続けなくてはいけない・・・だのに、姉さんの肉体が、ゆっくりと目の前で消えていく。(中略)姉さんはこう言うだろう。「お前(サルワカ)はまだ、何も創っていない」。よし、だったら、姉さんが大好きだった起死回生の「筋」を、どんでん返しを作って見せる。そこで姉さんを生き返らせるよ。(中略)僕は、この江戸にとどまろう。サルワカ・・・うん、猿若座を作る。僕がその初代猿若勘三郎になる。そしてやがて初代の猿若勘三郎の肉体も消える。だが消えても、消えたのに消えることなくずっと続いてみせる。僕が堀った穴から、地球の反対側からいずこのお国の故郷から、次々と現れる、二代目、三代目、・・いやもっと、・・十六、十七、十八・・・少なくとも十八までは。・・・ごめん!また大向こうの嫌いな数字の話をしちゃったよ。でもそこできっと、姉さんのひたむきは生き返る。あの無垢の板で出来た花道の先、大向こうで、ひたむきな心は、生き返る。』(野田秀樹:「足跡姫」・幕切れのサルワカの独白)

「足跡姫」は、このサルワカの長い独白がまず最初にあって、前座として長い芝居がこれに付いていると云う構造に見えます。サルワカの独白の独白を聞くと、それまでの支離滅裂な(と吉之助には思われた)芝居の筋が一つの方向へ収束していくように感じるのです。多分、野田秀樹はとてもシャイな人なのでしょうね。冗談を散々言って・そのなかに本音をちょっとだけ忍ばせて、そのことを指摘されると、「エエーッ!?そんなこと、ボク言いましたっケーッ!?」と素っ頓狂な声で叫びそうですが、そこに野田の無限の慟哭が聞こえると云うことです。(この稿つづく)

(R7・6・23)

それにしても野田秀樹は随分正直かつストレートに感情を吐露したものだなと思います。本作を書き下した時点だと・勘三郎の死からは4年近く経過していたわけなので、野田のなかで勘三郎への思いがもう少し客観的なものに整理されているかと予想しましたが、とんでもなく生乾きでしたねえ。吉之助のなかで葬儀の時の三津五郎の弔辞のことが思い出されました。「オイオイ、あまり思い出させてくれるなよ、泣けてくるじゃないか」とチラと思いましたけどね。しかし、ここで野田がセンチメンタルに過ぎる幕切れを付けた気持ちは吉之助にもよく分かります。

センチメンタルと云えば、「足跡姫」の幕切れの舞台面は「野田版・研辰の討たれ」(平成13年・2001・8月歌舞伎座で十八代目勘三郎により初演)の幕切れを重ねていたことが、誰の目にも明らかでした。これも過剰にセンチメンタルだなと感じますね。「研辰」では紅葉で一面真っ赤ななかで研辰が「生きてえ、生きてえ、散りたくねえ」と呻き、背景にマスカーニの歌劇「カヴァレリア・ルステカーナ」の間奏曲の旋律が胡弓によってすすり泣くように奏されました。「足跡姫」では紅葉が桜花に変わっていますが、同じく背景に「カヴァレリア・ルステカーナ」の旋律が悲しげに流れます。この背景音楽の扱いが吉之助にとっては違和感があって、あまり居心地がよくありません。

野田歌舞伎(他の野田作品はよく知らないから言及出来ません)では音楽が論理的に使われておらず・とてもセンチメンタルに響くことは、別稿「分裂した他者」(これは平成20年に初演の「野田版・愛陀姫」の観劇随想)でも触れました。まあ「音楽をどう聞こうがその人のご勝手」ということではあるけれども、別に野田に限ったことではありませんが、日本演劇では音楽が論理的に使われる場面が少なくて、情緒的に・その場のムード醸成同然に使われることが多い。「足跡姫」の幕切れも例外ではありません。

マスカーニの「カヴァレリア・ルステカーナ」(田舎の騎士道)の間奏曲の旋律は、吉之助にとっては癒しの音楽ですねえ。それは聴き手に「ああ神様、今日も安息な日を与えてくださって有難うございます」という感情を生じさせるものです。その安息はホントにちっぽけで個人的なものです。そんな些細なところに小さな幸せを見つけ出しながら、庶民は慎ましく、昨日も今日も明日も変わらぬ生活を続けていくものです。そんなシチリアの田舎町で起きたのが「カヴァレリア」のなかの悲劇ですが、その事件さえ「オイディプス」や「リア王」などの悲劇と比べることが出来ぬほど・ちっぽけなものです。1週間もすれば皆忘れてしまう詰まらぬ事件なのです。そしてシチリアの田舎町ではまたいつもと変わらぬ平穏な日々が続いていくであろう。そういう生活のなかに今回の悲劇も埋もれていく。(別稿「近松世話物論〜歌舞伎におけるヴェリズモ」をご参照ください。)だから吉之助にとって「カヴァレリア」の旋律はひたすら鎮静していく音楽なのです。

「音楽をどう聞こうがその人のご勝手」なのですから・決して野田の聴き方が間違っていると批判しているのでないことは理解してもらいたいですが、野田的感性に於いては、「カヴァレリア」の旋律は聞けば聞くほど「生への愛おしさ・或いは狂おしさがイヤ募る」という感じなのでしょうねえ。だから野田にとっては「カヴァレリア」の旋律は高揚していく音楽なのかも知れません。これは吉之助と正反対の感じ方ですが、まあそれは分からないこともない。更に野田はこの曲を、求め求め続けて遂に最高点に辿り着けない音楽と感じているのかも知れません。それが証拠に野田は間奏曲の最後の数小節をテープで切って繋げて何度も執拗に繰り返させていますね。まだだ・・まだ足りない・・もっと・・もっと・・と云う感じです。そこに野田の勘三郎への決して満たされることのない思いが強くあるのでしょうねえ。

もう一度書きますが、その聞き方が間違っていると云っているのではないのです。吉之助にとっては「なるほどこの音楽にはそんな捉え方もあったのか」と教えられるくらいのものです。恐らくこれは野田演劇を読み解くための一つの切り口になると思いますね。

(R7・6・25)