九代目中車奮闘の斧定九郎

令和5年7月歌舞伎座:「菊宴月白浪」

九代目市川中車(暁星五郎実は斧定九郎)、初代中村壱太郎(金笄のおかる)、二代目市川猿弥(仏権兵衛)、四代目中村歌之助(下部与五郎後に中間直助)、二代目市川笑也(定九郎女房加古川)、浅野和之(斧九郎兵衛)、八代目市川門之助(石堂数馬之助)、初代中村種之助(塩谷縫之助)、七代目市川男寅(腰元浮橋)、三代目市川笑三郎(一文字屋お六)他

1)久しぶりの「菊宴」

四代目南北の「菊宴月白浪」は文政4年(1821)9月9日江戸河原崎座での初演。紋番付には9月17日初日との記載があるそうですが、恐らく9月9日が正しいでしょう。9月9日は、五節句のひとつである重陽の節句でした。別名を「菊の節句」とも云い、菊の花を飾ったり、菊の花を浮かべた菊酒を飲んで無病息災や長寿を願ったものでした。また秋は空が澄んで月が美しい季節でもあります。「菊宴月白浪」という外題は、これに主役の盗賊暁星五郎(実は忠臣斧定九郎)を演じて大活躍の三代目菊五郎の「菊」を重ねたものでしょうね。

文政4年の初演は好評でしたが、その後は再演されることがなく、本作が復活上演されたのは、何と163年ぶりの、三代目猿之助(二代目猿翁)による昭和59年(1984)10月歌舞伎座による上演でした。この上演は、吉之助はもちろん見ました。三代目猿之助による復活狂言は、「伊達の十役」を始めとして数多いですが、吉之助は個人的に、そのなかでも「菊宴」は最も出来の良かったもののひとつと思っています。最後を猿之助の宙乗りで締めくくるのはいつものパターン(宙乗りがなけりゃあ猿之助歌舞伎じゃない)ですが、全体としてテンポ感覚が良く、筋が引き締まって見えたのは、猿之助歌舞伎の全盛期の勢いを示したものであったと思います。猿之助以下役者たちも活き活きしていました。その後、本作は昭和60年(1985)12月京都南座、平成3年(1991)10月歌舞伎座でも再演がされました。吉之助はこれらの上演は見ていません。したがって、今回(令和5年・2023・7月歌舞伎座)の「菊宴」再演は、吉之助にとっては39年ぶりの観劇ということになります。

ところでコロナ非常事態宣言下で歌舞伎座が三部制上演を余儀なくされた時期には、本来は二部制で通し狂言で出すべきところを、三部制で上演時間に制約があるという理由で、筋を端折ったアレンジ上演がされたことがありましたね。例えば猿之助歌舞伎で云えば、これのどこが「天竺徳兵衛」と関係あるの?と思ってしまいそうな「小幡小平次外伝」、これならばいっそ「先代萩」にしちゃえば良いのにと思ってしまいそうな「伊達の十役」などです。これらはまあ三部制ならば仕方がないにせよ、二部制に戻った暁にはチャンと元の姿に戻して上演してくれるのだろうね?と思うのですが、今回の「菊宴」の台本補綴を見ていると、どうやらそれも疑わしいように思われますねえ。

チラシを見ると、二代目猿翁が今回の制作にどの程度関与したか分かりませんが、今回の台本補綴は石川耕士、演出は藤間勘十郎。昭和59年10月歌舞伎座上演ではほぼ4時間掛かっていたもの(休息時間含まず)を今回は3時間10分ほど、2割強の分量をカットしたことになりますが、そのカット・改訂の内容が非常に問題です。オリジナルの(奈河彰輔の)「菊宴」台本の、芝居として面白い・一番肝心なところを切り捨てて、筋の辻褄を合わせることしか考えていない補綴台本ですねえ。これでは「菊宴」の本当の面白いところが、全然伝わらないと思います。吉之助としては、今回の補綴台本で芝居を見て、「何ーんだ昭和の三代目猿之助と奈河彰輔の復活狂言がこの程度の仕事だったのか」と思われることは、大変残念なことです。また原作者・四代目南北にとっても本意ではなかろうと思います。何と言うかな、補綴に当たっては、先人に対する敬意を以て・作意を生かす態度が大事であると思いますね。

具体的には、二幕目・小名木川隠家での、宅兵衛と子役芳松が絡む件を全面的にカットして・筋が大幅に書き換えられたこと、もうひとつは、本来小名木川隠家の前場であるべき両国柳橋の花火の場を、小名木川隠家の後場に入れ替えたうえに・内容が大幅に書き換えられてしまったことです。それが問題である理由を以下に申し上げることにします。(この稿つづく)

(R5・7・29)

2)腕のある子役が必要な芝居

二幕目・小名木川(おなぎがわ)隠家での、宅兵衛と子役芳松が絡む件を、少々長くなりますが、かいつまんで記しておきます。定九郎が傷身の主君縫之助を匿っている隠れ家へ、宅兵衛が孫の芳松を伴って物乞いに来ます。実は宅兵衛は定九郎の妻加古川の父親なのですが、互いに顔を知りません。しかし、宅兵衛の話を聞くうちに定九郎はそれに気付いて、芳松が我が子であると悟ります。定九郎は我が子可愛さに耐えられなくなりますが、お尋ね者(盗賊暁星五郎)の罪が我が子に及ぶことを恐れて打ち明けることが出来ません。ところが、二人が去った後、芳松が落としていった守り袋を開けてみて、定九郎は我が子が辰年辰月辰刻の揃った生まれであったことを知りました。そこで定九郎が思い出したことは、主君縫之助の傷を直すためには、辰年辰月辰刻の揃った者の生き血と一緒に秘薬を与えることが必須であると医師から告げられていたことです。そこで定九郎は不憫ながらも我が子を手にかけようと考え、駆け出したところに、何と妻加古川(実は幽霊)が芳松と一緒に現れます。思いがけない再会を定九郎は喜びつつも、芳松を殺さねばならないことに気が気ではありません。加古川の目を盗んで定九郎が芳松を殺そうとした時、加古川は幽霊の正体を現わして、これを阻止します。同時に、家の前の流れに加古川の遺骸が流れ着きます。その遺骸はまるで生けるが如くの仮死状態です。加古川の幽霊が言うことには、自分は下男与五郎に殺されて既にこの世にない、実は自分も我が子と同じ辰年辰月辰刻の揃った生まれである、だから芳松を殺すのは止めて、我が遺骸の胸を切り裂いて・その生き血を主君縫之助に与えるようにと加古川が言うのです。かくて縫之助は本復し、芳松の命は救われて、加古川は安堵して成仏していきます。定九郎は高野の血筋・与五郎を主君の仇・妻の仇として討つことを決意します。

以上が、小名木川隠家の主筋(ドラマ)です。加古川の遺骸が死後もなお仮死状態に留まると云う発想は、おそらく「実盛物語」の小万から得たものでありましょうか。加古川は死してなお忠義厚く、愛する我が子の命を守ろうと、その一念が籠もって遺骸が生けるが如くになったと云うことです。宅兵衛と芳松はまるで吸い寄せられるように、定九郎がいる小名木川隠家へとすべてが集結して行きます。「菊宴」のなかでここが最も芝居らしい場面であることが、お分かりになると思います。と云うよりも、ここがなければ本作はほとんど筋を並べるばかりの芝居になってしまうと言うべきですね。

ところが、今回(令和5年・2023・7月歌舞伎座)の「菊宴」再演では、上記の宅兵衛と子役芳松が絡む件がバッサリカットされてしまいました。そして加古川の幽霊が現れて・我が生き血を縫之助に与えるようにと定九郎に指図するだけの、実に詰まらぬ筋に書き直されてしまいました。(この書き直しで20分ちょっとセーヴ出来たかも知れませんねえ。)「菊宴」を今回の舞台で初めて見た若い観客は、何も知らなきゃ「ああ南北なんてこんなものか」と思うだけでしょうが、上記の相違をお読みになれば、「何でこんなことをしたのか」と愕然となさるはずです。これは補綴の域をはるかに逸脱しており、改悪と呼ぶべきではないでしょうか。

*昭和59年・1984・10月歌舞伎座

「菊宴月白浪」復活初演チラシもう一点付け加えると、この場面では子役(芳松)が重要な役割を果たすと云うことです。しかも、これが普通の子役に要求されるものをはるかに超えたレベルなのです。芳松は加古川の幽霊に操られるという形で女形言葉をしゃべり、女形の品(シナ)を使い、立廻りまでもやらねばなりません。昭和59年10月歌舞伎座の復活初演では、これを二代目亀治郎(四代目猿之助・当時9歳)が勤めました。この時の亀治郎の演技は吉之助の記憶のなかにありありと残っています。(ちなみに昭和60年の再演も亀治郎が勤め、平成3年の三演目では大和田靖くんという子役さんが芳松を勤めて、いずれも評判は上々でした。)兎に角、「菊宴」は腕の立つ子役がいないと出せない芝居なのです。「菊宴」が評判が良い割りに上演が少なかったのは他にも理由があるでしょうが、子役の起用がネックであったことは疑いないと思います。(こうなると文政4年の初演の時に芳松を勤めたのは誰だったか?というのが気になるのですが、これが分からないのだなあ。)

上演時間が足りないとか・腕の立つ子役が見つからないとか、改変の理由はいろいろあるでしょう。しかし、納得できるレベルの上演が実現出来ないのならば「菊宴」は出さないと云う「良心」があっても良いと思いますね。「どんなレベルであっても、筋を自在に書き直して、一応見れる形にして御覧に入れます」なんてのが「補綴」の仕事でしょうか。それではちょっと情けない。補綴に当たっては、先人に対する敬意を以て・作意を生かす態度が大事であると云うのは、そこのところです。これがなければ節操がなくなります。(この稿つづく)

(R5・7・30)

3)隅田川の流れでドラマを読む

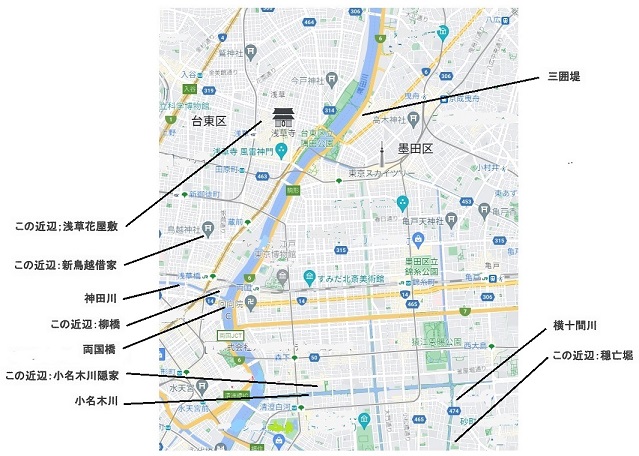

「菊宴」2幕目は、オリジナル脚本(昭和59年上演)の配列であると、新鳥越借家・隅田川花屋敷・三囲堤・柳橋両国・小名木川隠家の順番です。(今回の上演では花屋敷の場は上演されません。)各場は隅田川(大川)の流れを軸に配列されています。文政4年(1821)初演河原崎座の観客は江戸の地理が頭に入っていますから、隅田川の流れに沿って筋の展開を理解します。そうすると、今回上演のように柳橋両国の場が小名木川隠家の後に来ることはあり得ないことが分かります。まず地図で各場の凡その位置をご確認ください。

新鳥越借家では、下男与五郎に加古川が殺されます。与五郎は死骸を布団にくるんで川に流そうとしますが、新鳥越には川がありません。だから与五郎は死骸を神田川まで運んだようです。加古川の死骸は神田川が隅田川に合流する辺り・柳橋に流れ着きます。ここから両国橋はすぐそこです。非人たちが死骸を見て騒いでいる傍を、宅兵衛と子役芳松が通り過ぎて行きます。遅れて定九郎が通りかかります。加古川の死骸は、そのまま隅田川を流れて行きます。

一方、三囲堤では、仏権兵衛が妹浮橋に斬り付けます。これを助けようとした縫之助が権兵衛に左肩を斬られて、隅田川に転落してしまいました。どこら辺で縫之助が助けられて岸に上がったかは分かりません。しかし、柳橋両国の場では定九郎は独りでしたから、定九郎が主君縫之助を助けた場所は、両国橋よりも下流であるはずです。この後定九郎は縫之助を小名木川隠家へ連れ帰ります。

小名木川隠家の場で、定九郎が主君のために我が子を犠牲にしようとするのを加古川の幽霊が阻止します。同時に、加古川の遺骸が小名木川の流れに乗って隠家前に漂着しました。加古川の遺骸は神田川に投げ込まれ、柳橋両国を経て隅田川を下り、この後、小名木川へ入って定九郎の元に流れ着いたことになります。ここでは西から東へと流れる神田川と小名木川の流れが、隅田川よりもずっと緩やかであることまで南北の計算に入っているようです。

もうひとつ頭のなかに入れておいて欲しいことは、「菊宴」初演(文政4年)の4年後の文政8年(1825)江戸中村座で初演されることになる「東海道四谷怪談」のことです。田宮伊右衛門は雑司ヶ谷浪宅で死んだお岩の死骸を、小仏小平の遺骸とともに戸板に括りつけて川に流しました。その後、砂川穏亡堀で伊右衛門はお岩の死骸を再び見ることになります。このお岩の遺骸(戸板)の流れが「菊宴」の加古川の遺骸の流れとぴったり重なるのです。すなわち戸板は雑司ヶ谷近辺の神田川に投げ込まれ、神田川から柳橋両国を経て隅田川を下り、この後戸板は小名木川へ入り、さらに横十間川へ曲がって、砂町穏亡堀にまで辿り着くのです。したがって「菊宴」初演時の観客にはそう云うことはまったくないわけですが、その後の「四谷怪談」を承知している現代の観客は、そこに南北の予定作意を見ることになるわけです。こう云うことは、本所石原町石屋の場が「四谷怪談」の三角屋敷のプロトタイプ(原型)であることなど、「菊宴」には他にもあるのです。

柳橋両国の場を小名木川隠家の後に置くべきではない理由は、まだあります。前節で述べた通り、加古川は忠義一途の女性であると同時に、我が子芳松の命を救いたい一念に凝り固まって幽霊となって小名木川隠家に現れたのです。その結果、主君縫之助は本復し・芳松の命も救われました。加古川は安堵して成仏していきます。そうすると、その後の場に加古川が幽霊になって現れる理由がもはや存在しないはずですね。ところが今回(令和5年7月歌舞伎座)上演では順番が入れ替わって、小名木川隠家の後に柳橋両国が出て、加古川の幽霊が宙乗りで現れますが、ドラマを正しく理解していれば、こう云うことは決してあり得ないことがお分かりになるはずです。

補綴の石川耕士・演出の藤間勘十郎にこんなことが分らないはずはないですが、分かっていてもこう云う改変をしてしまうと云うことは、「第2幕幕切れを両国の花火でド派手に景気良く締め括ってやろう。これが最高のエンタテイメントさ」と考えたとしか思えませんねえ。先人に対する敬意が少し足りないのではありませんか。(この稿つづく)

(R5・7・31)

4)もじり狂言の趣向

文政4年(1821)江戸河原崎座での初演は好評でした。文政5年刊の評判記「役者早(そくせき)料理」の合評会で、

(ヒイキ)「いずれも大でき大でき、おもしろい事であったぞ。」

(老人)「五段目鉄砲場の気取りで、越後獅子が花道から駈け出て下座へ入ると、鉄砲の音がドンと鳴ると、後ろへ花火上がりて「玉や」という所、とんと五段目の茶番狂言じゃが、今少し正真の狂言らしう行ないたい物じゃ。」とあります。古老が「今少し正真の狂言らしう行ないたい物じゃ」と言うのは、「おふざけが過ぎる、もっと真面目にやれエ」という批判ですが、まあこれはそれなりに一理あります。しかし、どうせおふざけをするなら、「ここはオリジナルのあの場面をもじりました」と云うことをはっきり際立たせないと面白くならないと思います。(今回補綴脚本とはまったく異なりますが)大南北全集第7巻(春陽堂の柳橋両国の場を参照すると

(星)「また降りだしたか、ハテうるさい雨だ。」

トこの時下手、バタバタにて兼松、件(くだん)の獅子をかぶり、一升徳利を提げ、捨て台詞云いながら一散に向こうへ走り入る。このとき星五郎、柳の方へ片寄り居て、向こうをよくよく覗き見て、

(星)「なんだ、彼奴は。ああ夕立に逢った角兵衛獅子だな。」

トこれをきっかけに、下手にて本鉄砲の音がする。

(大勢)「玉屋ア。」

ト褒める声と同時に一時に知らせあって黒幕落ちる。向こうは東両国の方。一ツ目橋。お船蔵。川面には屋形船かかりいる体(てい。)となっています。もちろんこれは「五段目・二つ玉」の趣向を借りているわけで、定九郎はお馴染みの黒羽二重の単衣(ひとえ)に大小を差し、裾をからげて、少し破れた蛇の目傘。角兵衛獅子は猪、柳は稲わら、花火が鉄砲の見立てです。ト書きにはありませんが、吉之助が演出するならば、星五郎(定九郎)は花火の音に驚いてよろめき、「エ?もしかしたら俺は死んだかな?」と思って身体に鉄砲の穴が空いてないか調べる仕草くらいはさせたいものです。それならば「なるほどここは五段目ネ」という笑い声もあがるでしょう。

昭和59年歌舞伎座の復活初演の・この場面は、電飾の花火がなかなかレトロで良かったけれど、角兵衛獅子と花火の間に加古川の幽霊が出たり入ったり、段取りが込み入ったせいで、「五段目」があまり浮かんで来ない不満がありました。しかし、今回(令和5年7月歌舞伎座)補綴脚本は、角兵衛獅子は冒頭に出てくるけれども何のために出るのかさっぱり分からない。段取りが「五段目」になってないからです。液晶大画面で極彩色の花火を派手に見せることばかり考えている演出ですねえ。(それならばもっと花火の爆音を派手に轟かせた方が良かったのでは?)液晶画面の花火が、妙に空疎に映りました。最新テクノロジーを取り入れて、これが進歩・開化の歌舞伎でしょうか。写実(リアル)の基準が大分ずれている気がしますねえ。歌舞伎のホントの魅力は、こう云うところを江戸のレトロな手作り感覚で見せることだと思うのですがね。南北全集の脚本を読んだだけで、脳裏に極彩色の光景が浮かんで来ないでしょうか?文政4年初演の舞台の方がずっとリアルであったろうと吉之助は思いますね。(この稿つづく)

(R5・8・1)

5)隠れ義士の趣向

浅野内匠頭刃傷の報が国元に届いて大混乱のなか、浅野家筆頭家老大石内蔵助は家臣二百数十名に登城を命じ、対応を協議することになりました。評定で大石は全員籠城・切腹を強く主張して、恭順・城明け渡しを主張する末席家老大野九郎兵衛と真っ向から対立しました。また資産の分配の件でも大野と意見が対立しました。最終的に大石は城明け渡しを決めますが、この時大石が求めた盟約に加わった者は六十数名で、大半の者が離散してしまいました。大野も急ぎ赤穂を退去して、その後の足取りは定かでないそうです。赤穂城明け渡しは元禄14年4月18日に行われました。

その後元禄15年12月14日に大石以下四十七名が本所松坂町・吉良邸に討ち入りし、吉良上野介の首を挙げたのは、ご存じの通りです。世間は熱狂し、彼らを「義士」と褒めたたえました。他方、仇討ちに参加しなかった者たちは「不義士」と蔑まれることになりました。不参加の者たちは肩身が狭く・世間の目をはばかって暮らさなければならなかったようで、記録などはほとんど残っていないようです。

以上が史実ですが、これを劇化・小説化すると、筋を面白く仕立てるために、「義士」が輝かしく描かれる一方で、「不義士」はますます臆病で姑息で自己中心的な輩に描かれることになります。大野九郎兵衛がその代表格でした。「仮名手本忠臣蔵」では斧九太夫として登場し・七段目で師直方の間者をして由良助に殺されてしまいます。九太夫の息子が定九郎ですが、これもどうしようもないグレ息子で、五段目で鉄砲に撃たれて死んでしまいます。

そうすると「義士を描いたドラマばかりでは画一的で面白くない。不義士にだって何か言い分があるだろう」と考える人もやはり出てくるわけです。何の根拠があるかは知らないが、「実は大石の討ち入りが失敗した時のために、第二陣の討入隊が用意されており、その頭領が大野であった。しかし、大石が成功したため、不本意ながら大野は不義士の汚名を着ることとなった」という説がまことしやかに生まれることになりました。四代目南北の「菊宴月白浪」も、「仮名手本忠臣蔵後日談」として、この「大野九郎兵衛・隠れ義士説」を取り上げたものです。

「忠臣蔵後日談」(由良助の討ち入りから一年後のこと)とあるけれど、斧定九郎は五段目で・斧九太夫は七段目で死んじゃってるはずですが、「菊宴月白浪」では、南北がちゃんとそこのところを考えて「斧九郎兵衛」としています。だからこれは「忠臣蔵」とは別人物なのですね。定九郎も・お軽も「忠臣蔵」とは別人物だと云うことです。南北朝時代ではなく、江戸時代の別人物なのです。深い詮索はしないことにします。(この稿つづく)

(R5・8・12)

6)軽やかなイメージ

「不義士として知られる斧定九郎は実は義士だった」という「菊宴」の大前提は、確かに観客の度肝を抜きます。まあこれは「正史」とされるものに対する疑義を申し立てるものかも知れませんねえ。しかし、四代目南北はここで観客に対して価値観の転倒、例えば不義がホントは正義で・実は正義が不義だったと云うようなことを申し立てているわけではありません。定九郎(盗賊暁星五郎)が奔走するのは、宝剣を取り戻して主家(塩治家)を再興することが目的です。これは由良助以下四十七士が追及したのと何ら変わりない忠義の行為です。つまり南北は「忠臣蔵」が持つ「世界観」を反古にしているわけではないのです。ここは大事なことなので強調しておきたいと思います。このことが忘れられたところで巷間南北のパロディ精神が議論されていると思われるからです。

例えば「熊谷陣屋」で「一谷の戦いで熊谷直実が斬ったのは無冠の太夫敦盛ではなく・実は我が子小次郎だった」と云う一大虚構が提出されます。芝居がシリアス・タッチのせいもありますが、これを並木宗輔の「パロディ」だと受け取る方は誰もいないと思います。「平家物語」が語るところの歴史的真実(直実は無常を感じ後に出家することとなる)を転倒させる意図などないことは明らかです。この虚構が直実の悲劇の色合いを深め、更に「真実」を強化していることを誰もが認めると思います。

ところが、南北に限って、何故かそう云う読み方がされないのですねえ。何故か南北が何かの意図を以て対象を笑いのめして・批評したというイメージになってしまうのです。例えば「東海道四谷怪談」でも、伊右衛門は封建論理の束縛を拒否する自由人だ、「四谷怪談」は忠義批判・仇討ち批判だと云う読み方をされてしまいます。「盟三五大切」もそうです。四十七士も一皮めくれば殺人者の群れに過ぎないと云う読み方をされしまいます。もはや封建主義の世の中ではない現代人の眼からはそのように映ることは吉之助も理解はしますが、それであると「古典」の読み方にならないのです。「古典」を読む態度と云うのは、読み手の立場に対象を強引に引き寄せて解釈することではなく、逆に対象の立場に自分を置いて・古人の気持ちに立つことです。そうすれば「古典」は胸襟を開いて真実を明らかにしてくれるのですがね。(別稿「道化としての鶴屋南北」のご参照ください。)

まず手始めに「菊宴」のドラマを眺めてみます。

文政4年(1821)初演当時の古老も「とんと茶番狂言じゃが。今少し正真の狂言らしう行ないたい物じゃ」と言う通り、「仮名手本忠臣蔵」・それに「太平記忠臣講釈」など、既存の「忠臣蔵」ものの、よく知られた台詞や場面を並び変えて新たな筋を作り出しただけの茶番劇なのです。戯作者としての手腕は実に見上げたものですが、筋はいつもの忠義と御家大事の物語に乗っかっているだけで、別に「忠臣蔵」ものとして斬新な切り口があるわけではない(ように見える)。初演は評判が良かったものの・本作が昭和59年(1984)復活上演まで再演がされなかった理由は、まさに本作が「他愛のない茶番狂言」・その程度の作品だと見なされたからに違いありません。しかし、南北の本作の作劇手法の延長線上に4年後の「東海道四谷怪談」と「盟三五大切」(ともに文政8年・1825初演)があることを考えるならば、この両者を繋いだところに、南北の戯作者精神のポジティヴな側面を見出せそうな気がするわけです。それは日本古来からの本歌取りの、健康な「遊び心」の伝統とでも言うべきものでしょうか。例えば柳橋両国の花火の場に、そこに何かの裏返しだか・批判だかが存在するわけでは全然ないのです。「アハハここは五段目のもじりだね」という健康な遊び心しか、そこにありません。しかし、そこから「仇討ちに参加しなかった者たちは不義者だ、道から外れた落伍者だ」と云う、重い・あまりに重過ぎる歴史の決め付けから解き放たれて、登場人物たち(例えば斧九太夫・定九郎親子)が軽やかに動き始めて、そしてまた新たなストーリーを紡ぎ始めるのが見える、そう云うことですかねえ。九太夫も定九郎もそれぞれの人生を一生懸命生きていることがそこから見えると云うことです。もちろん作中で悪人扱いされる与五郎(直助)だってそうなんですがね。ですから吉之助のイメージでは、「菊宴」は軽やかな印象になります。この「菊宴」の延長線上に「東海道四谷怪談」や「盟三五大切」があることが分かれば、これら二作品の読み方も根本から変わってくるのではないでしょうかね。「菊宴」を見ながら、吉之助はそんなことを考えるのですがね。(この稿つづく)

(R5・8・16)

7)中車奮闘の定九郎

そう云うわけで吉之助が「菊宴」に期待するのは、歴史によって(或いは世間によって)不当な扱いをされてきた「不義士」たちがその重荷から解き放たれて・再び活き活きと動き出す、その「軽やかさ」なのです。そこに笑いの戯作者・四代目南北の真骨頂があると思います。昭和59年(1984)10月歌舞伎座での「菊宴」復活初演は、ちょうど隆盛期に差し掛かっていた三代目猿之助歌舞伎の勢いと重なって、なかなか面白い出来になったと記憶します。(ちなみに昭和61年(1986)が「ヤマトタケル」初演になります。)当時の面々は主演の三代目猿之助が当時44歳、与五郎(直助)を務めた歌六が34歳でしたから皆若かったのです。伸びる役者の勢いが芝居をますます面白くしていました。

しかし、今回(令和5年7月歌舞伎座)の・久しぶりの「菊宴」は不幸な経緯(詳述しませんがお察しください)があって、上演が当初の目論見通りに行かなかったのは残念なことであったなと思います。そんななかで急遽代役で定九郎を初役で勤めた中車はよく頑張りました。「初めての宙乗り」がいきなりダブル宙乗り・落下傘落ちと云うのは実におっかない(と云うか危ない)ことですが、吉之助が見た楽日近くには凧に乗って余裕で眼下の観客を見回していた(ように見えた)のはホントよく頑張ったと褒めてあげたいですね。演技に関して云えば、まだまだ古典の役どころにハンデがある中車だけに、今回は古典の南北物・・と云うことを意識し過ぎて・自信のなさが露呈した感が若干します。「菊宴」に関しては南北物と云っても伝統が断絶してしまっているわけですから、さほど気にする必要はありません。中車ならばむしろ新作物を演じる気分で図太く行くくらいの方が良かったのですがねえ。それならば定九郎(星五郎)の面白さが十分出せたはずだと思います。ハイな気分よりも悲壮感が出てしまったようであったのは、この状況下では仕方ないことかも知れませんが、やはりここは「ハイな気分」で行きたかったですね。

先月(6月)の中車の「吃又」について「心は出来ていても・まだ肚にまで至っていない」と書きましたが、肚とは腹のことでもあり・まだ丹田に力を込めた舞台発声になっていないようです。「古典」の役だと云うので「かぶきらしさ」を過度に意識してしまうのかも知れませんが、南北の台詞ならば二拍子で打つ新歌舞伎の応用で十分通用するはずです。台詞の末尾まで息が続かず・尻つぼみになる感じがあるようですが、二拍子でリズムを打ちながら息を継いでいく訓練が出来れば、もっと肚が太い印象に出来ると思います。(別稿「アジタートなリズム〜歌舞伎の台詞のリズムを考える」を参考にしてください。)

ともあれ「菊宴」がこのまま消えてしまうとすれば実に残念なことで、頃合いを見計らったところで脚本・演出を全面的に見直したうえでの再演を望みたいものです。

(注記)当初四代目猿之助が演じる予定であった斧定九郎を、初日から中車が代演した公演でした。

(R5・8・17)